4.里山とかかわる暮らしの持続性

じつは、「里山」には決まった定義がありません。

この言葉は17世紀の近世文書にも登場しますが、国語辞典に「里山」が新語として登場したのは『広辞苑』第5版(1998年発行)が最初です。そこには「人里近くにあって人々の生活と結びついた山・森林」という説明が与えられています。これは、人里から離れた「奥山」に対して、身近な森林を「里山」と呼ぶという用法に基づいています。しかし最近では、近くにある森林だけでなく、農地、草地、集落なども含めて、農村空間の全体をまとめて里山と捉えることが多くなりました。

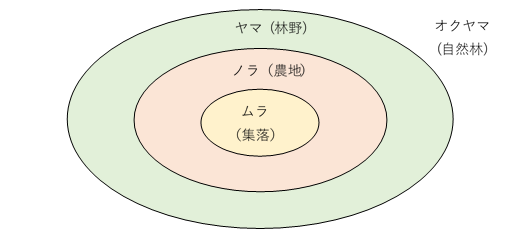

里山をモデル的に描くと、伝統的な農村の中心にムラ(集落)があり、その周りに田んぼや畑、日常的に出掛けていくノラ(農地)があって、その先にヤマ(林野)があります。このムラ-ノラ-ヤマが「里山」で、集落の人びとが自分たちの領域として意識している範囲となります。さらに、その先にはオクヤマがあり、ここは野生動物の世界となります(図2)。

それでは、里山とかかわる暮らしの持続性について、雑木林を例に説明しましょう。

国木田独歩の『武蔵野』が描写する雑木林は、落葉広葉樹のクヌギやコナラを主体とした薪炭林(しんたんりん)です。クヌギやコナラの特長は、いったん伐採すると切り株から芽が出てくることにあります。この萌芽の中から適当な数本を残して成長させると、15年程度で炭材として適当な太さになります。このように定期的に伐採して再生を図ることを萌芽更新(ほうがこうしん)といいます。

萌芽更新できる樹種の場合、いちいち苗木を植えて育てる必要がないので手間を省くことができます。雑木林にクヌギやコナラが多いのは、人びとが萌芽更新に適した樹種を選択して増やしたり残したりしてきたからです。

里山の雑木林では、一般に15年程度(地域によって違いがあります)の周期で伐採地を少しずつ変えながら、そのサイクルの中で得られる落葉や薪炭材を利用していました。しかし、燃料革命以降、薪や炭を使うことはほとんどありません。また、落葉から堆肥をつくる農家は少なくなり、多くは化石燃料由来の化成肥料で済ませています。かつて里山の雑木林では、バイオマスの循環利用が見られていましたが、今となっては、ほとんど機能しなくなっています。